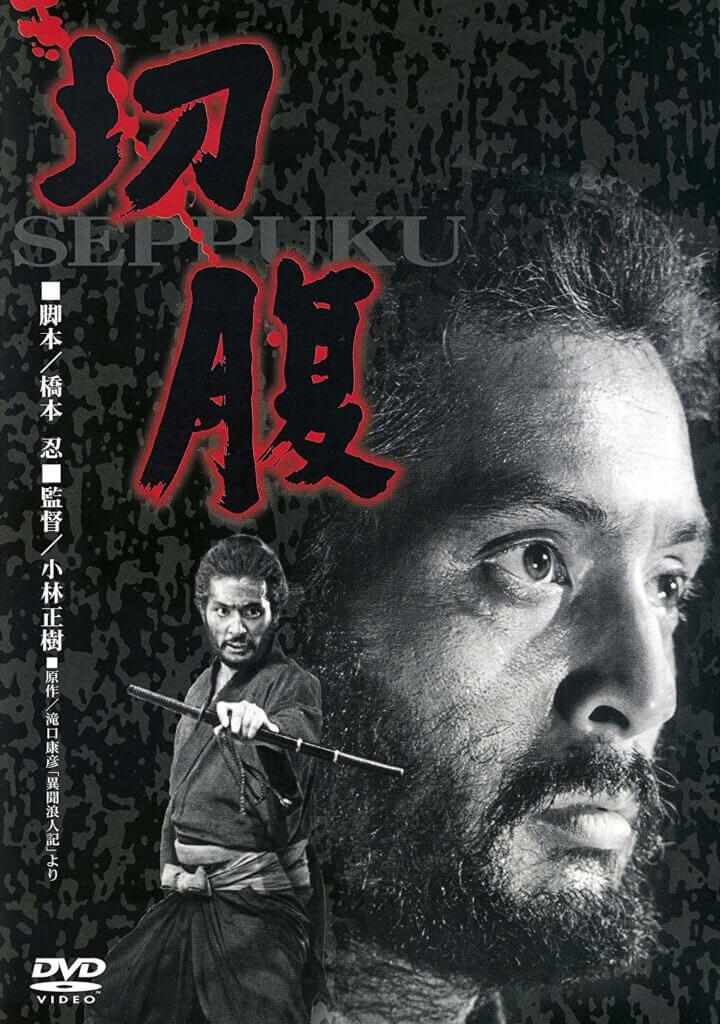

社会派の巨匠・小林正樹が初めて手がけた時代劇の古典的名作で、その緊張感溢れる演出もさりながら、橋本忍による脚本の着想と構成の巧みさが光る。

主人公・津雲半四郎(仲代達矢)が切腹に臨む井伊家の江戸屋敷に舞台を限定し、いざ切腹という段になって次から次へと意外な真相が明らかになってゆく、という展開は完成度の高い法廷サスペンスさながら。

戦が絶えて久しい江戸時代の寛永7(1630)年、食い詰めた浪人が裕福な大名屋敷に押しかけては、貧乏暮しを続けながら生き恥を晒すのは忍びない、潔く切腹したいから庭先を貸していただきたい、さもなくば門前で勝手に腹を切る、と無理難題をふっかける事件が続出していた。

押しかけられた大名側にとってはとんでもない話で、仕方なく幾らかの金銭を与えて追い返さざる得ず、そもそも浪人たちもその金を目当てに押しかけていたのだ。

このような強請り、たかりを横行させるわけにはいかないと、井伊家の家老・斎藤勘解由(三國連太郎)は半四郎に対し、「本当に切腹していただきますぞ」と断固たる態度を示す。

それが嘘偽りではない証拠にと、最近も同様の申し立てにやってきた千々岩求女(石濱朗)が「いったん自分の家に帰りたい」と言い出しても無慈悲に突っぱね、竹光による切腹を強要した事実を明かした。

この回想シーンは非常に強烈で、見ていて思わず自分の腹を手で覆いたくなるほどだが、半四郎は顔色一つ変えない。

至って冷静に中庭に設えられた切腹の場に臨み、せっかくだからと井伊家で評判の家臣に介錯をお願いしたいと、その名前を勘解由に告げる。

ところが、半四郎の指名した家臣は誰も彼も休みを取っていると伝令に告げられ、うろたえる勘解由。

ここから、それまで死人のように無表情だった半四郎による驚愕の告白と命をかけた逆襲が始まる。

全篇を貫く仲代、三國の静の演技合戦に加え、若き日の岩下志麻(仲代の娘役)の瑞々しさ、丹波哲郎(求女を介錯する井伊家家臣)の若々しさにも目を見張らされる。

クライマックスで凄絶な殺陣が繰り広げられた直後、勘解由が身を切る思いで〝英断〟を下すエンディングも素晴らしい。

旧サイト:2017年02月26日(日)Pick-up記事を再録、修正

オススメ度A。

A=ぜひ!🤗😱 B=よかったら😉 C=気になったら🤨 D=ヒマだったら😑