きのうは都市対抗野球大会の取材の前、午後2時過ぎから東京都美術館へマティス展を見に行ってきました。

ポンピドゥー・センター所蔵の作品を中心に計155点が展示されており、これほど大規模な回顧展が日本で開かれるのは約20年ぶりのことだとか。

展示作品は原則撮影禁止ですが、8つの時代に分けられたパートのうち、第4章〈人物と室内 1918-29〉、第5章〈広がりと実験 1930-37〉、第6章〈ニースからヴァンスへ 1938-48〉は撮影が可能だった。

そこで、「色彩の魔術師」と呼ばれたマティスが、人物像のデッサンに打ち込んだ第4章の作品群から、手前勝手な見方、印象、駄文を連ねていきましょう。

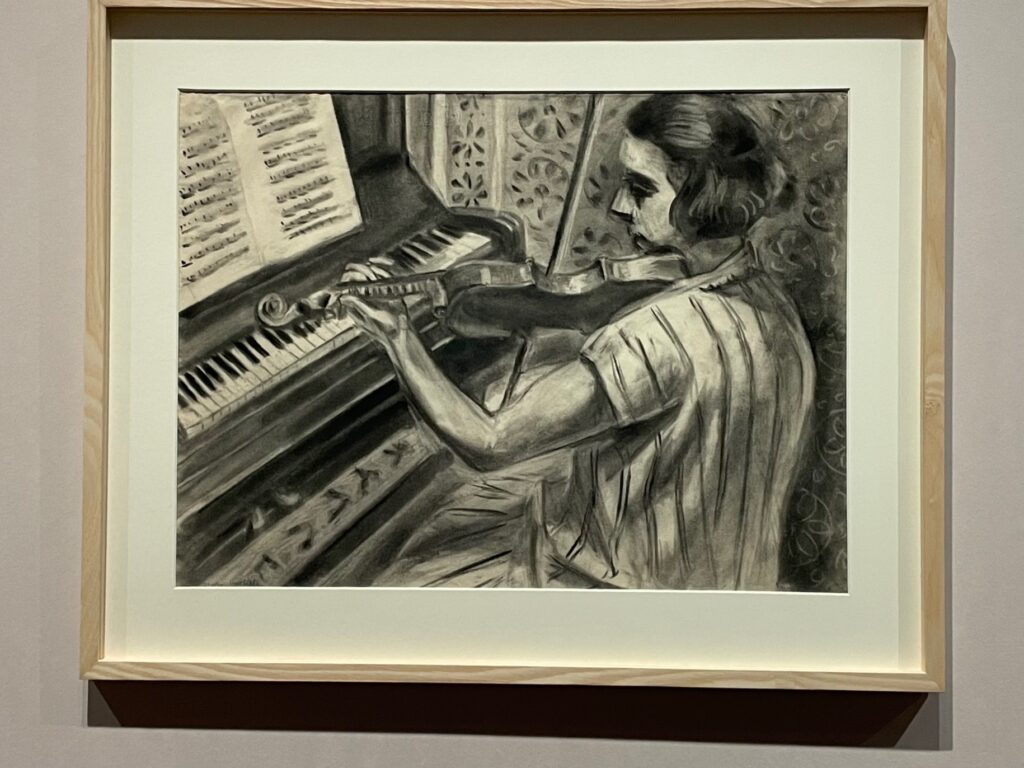

冒頭の『ピアノの前の若いヴァイオリン奏者』は木炭と擦筆による作品で、力強い描線が印象的。

ちなみに、マティス自身もヴァイオリンを趣味にしており、熱心に練習していたそうです(説明文より)。

この画のモデルは、当時マティスの専属モデルとして、多大な貢献を果たしていたと言われるアンリエット・ダリカエールという女性。

赤いキュロットはマティス自身が縫い上げたオリジナル作品である(音声ガイドより)。

そのキュロットの赤、絨毯の赤、壁のオレンジ、衝立の青のコントラストが実に見事。

これによってアンリエットの柔らかそうでいながら生命力を感じさせる肌の美しさも際立っている。

マティスの重要なモチーフのひとつ、「窓」の前で午睡(シエスタ)している女性。

鏡台のサイズと女性の体格がアンバランスなように見えるが、こういう現実とは微妙に異なるところもマティスの特長だという。

女性のくっきりとした目鼻立ちが印象的な作品。

マティスが女性の顔を描き込んだ画にはこういう作風が多く、同時代の1925年に制作されたアンリエットの彫像などは怒っているようにすら見える。

これもやはりマティス流なのか、背後の鏡に映った女性の後頭部は髪型が若干異なっている。

また、艶やかなテーブルクロスと黒みがかった衣装との対比も素晴らしい。

テーブルの真ん中に置かれたヴィーナスのトルソの周辺にオレンジや葡萄を配した静物画。

あえてバラバラにしているところに重要な意味がある…のかどうかはわかりません。

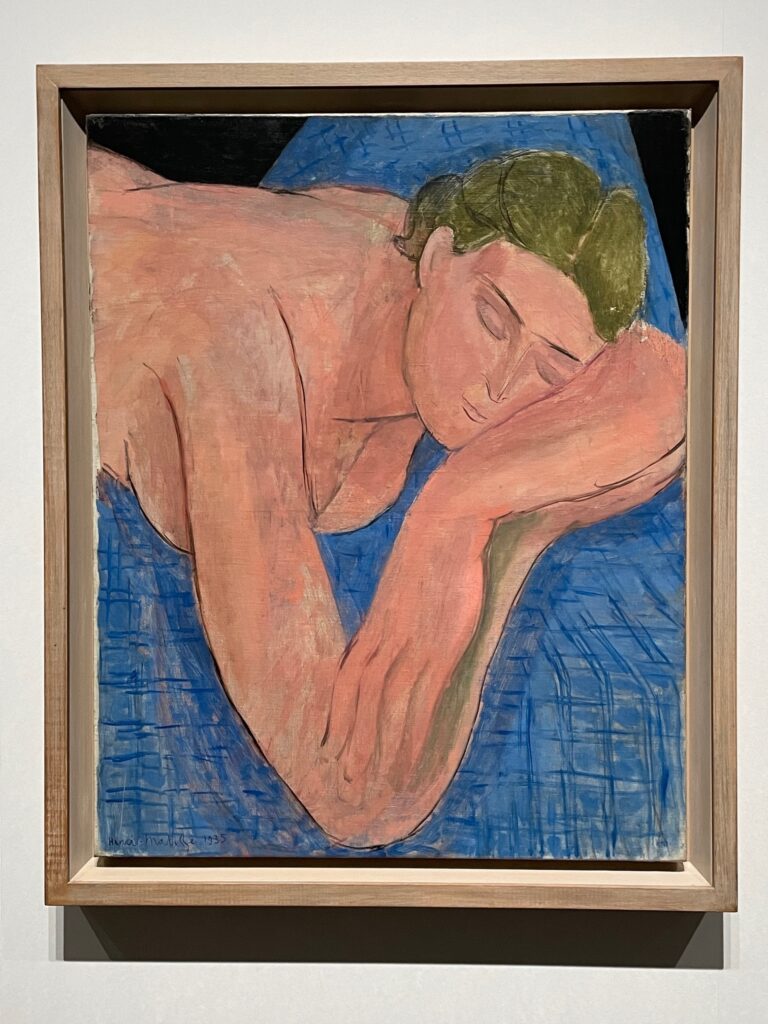

第5章〈広がりと実験 1930-37〉の冒頭に展示されていたのは、このマティスの後期代表作のひとつ。

モデルは有能な助手でもあったリディアだが、実際の本人も乳房と手がこんなに大きかったのだろうか。

温かみを感じさせる肌色、髪の緑がかった色合い、シーツの青が美しいコントラストを成している。

マティスはこのうつ伏せになった女性のモティーフがよっぽど気に入ったようで、本作以降も同じような作品を多数描いている。

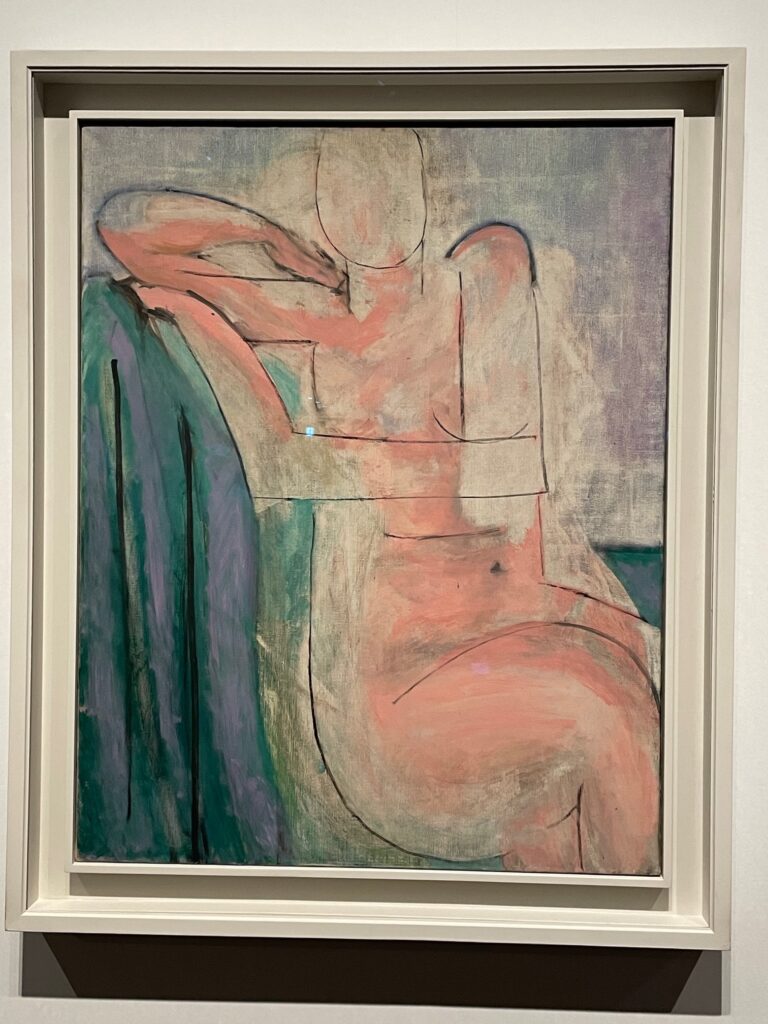

顔が描かれていないから未完成の画なのかと思ってしまうが、実は13回も描き直された作品。

しかも、マティスはその過程をいちいち写真に撮影して残しているという(音声ガイドより)。

そう言われると、白く塗り潰された頭部の向こう側に、うっすらと塗り潰された元の顔が見える…かな?

音声ガイドには、あえて目鼻立ちを描かず、のっぺらぼうにしているのは何故か、マティス自身のコメントも収録されていたが、さすがに一度聞いただけでは理解できませんでした。

ここでも美しい肌色と左側の緑、青のコントラストが美しい。

モデルはデレクスト・ルスカヤという女性だそうです。

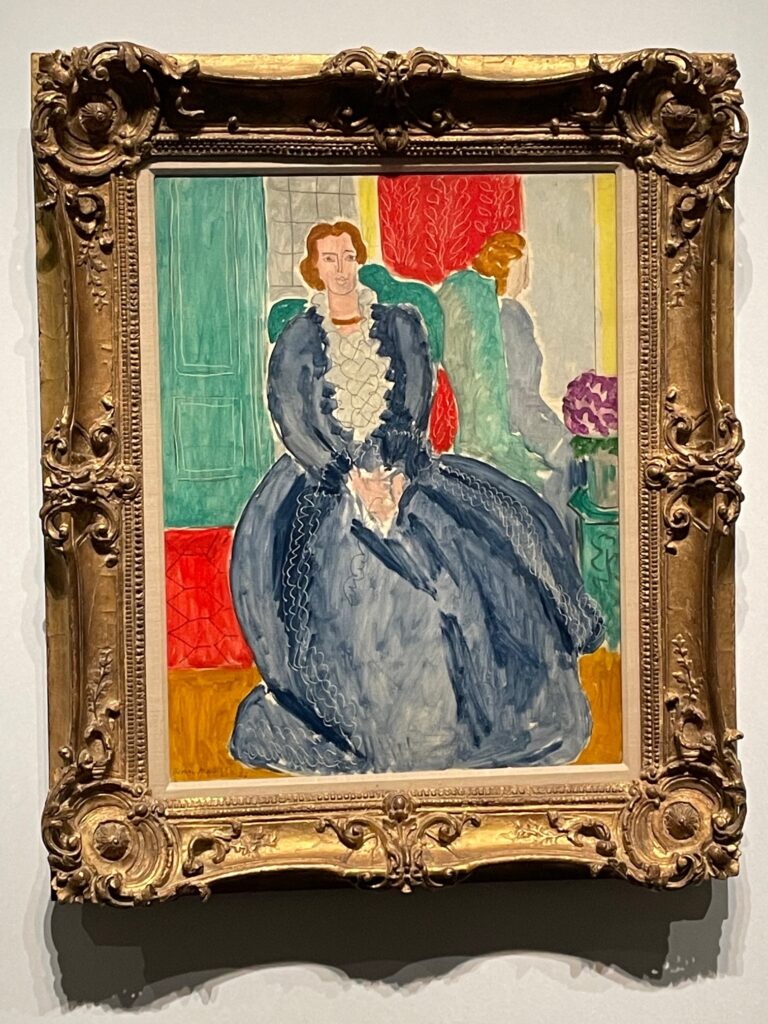

ボリュームのある青いドレスが目の前に迫ってくるような作品。

向かって右側の鏡には本来、違った角度で映るはずだが、マティスはここでもあえて現実から乖離した構図を取っている。

第6章〈ニースからヴァンスへ 1938-48〉は、マティスが創作活動の終着駅をヴァンスに求めた時代の作品群。

この画にはマティスならではの鮮やかな赤をバックに、マグノリアを中心とした静物が版画のように平面的に描かれている。

マティスの人物画には、このように黒く太い線で輪郭が描かれ、のっぺらぼうが多い。

この作品では窓の外に舞う蝶(?)と同じ色合いの敷布が効いている。

黄色と青が絶妙のコントラストを成している作品。

手前の青のテーブルと向こう側にあるテーブルは別々の角度から描かれており、テーブル上のグラスや壺が真横から描かれているなど、これもまた現実にはあり得ない構図である。

真ん中下方の椅子を中心として、壁に掛けられた絵とテーブルが対を成している。

この独特の構図から、晩年の切り絵や礼拝堂の装飾へと発展してゆく萌芽が見られる。

以上、見方はあくまで我流ですが、たっぷり2時間以上、自分なりにマティスを堪能しました。

このあと、都市対抗に向けて頭を切り替えるのが大変だった。